パナソニック汐留美術館(東京都港区)にて、「ジョルジュ・ルオー かたち、色、ハーモニー」(パナソニック汐留美術館、NHK、NHKプロモーション主催)が開催されている。

ジョルジュ・ルオー 《最期の時を待つ十字架上のキリスト》 1952-1956 年 油彩、インク、グアッシュ ポンピドゥー・センター、パリ/国立

近代美術館 Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Bertrand Prévost / distributed by AMF

パナソニック汐留美術館では、19世紀末から20世紀前半のフランスで活躍した画家、ジョルジュ・ルオー(1871~1958年)の初期から晩年までの絵画や代表的な版画作品などを約260点コレクションしており、世界で唯一その名を冠した「ルオー・ギャラリー」で常設展示するほか、これまでにもルオーに関する企画展を数多く開催してきた。

開館20周年を記念する展覧会の第一弾となる本展では、パリのポンピドゥー・センターをはじめ、国内外の美術館よりルオーの代表作が集結。本邦初公開作品を含む約70点が展示されている。

1871年5月にフランス・パリで生まれ、同年6月にカトリック教会で幼児洗礼を受けたルオーは、初期から数多くのキリスト教画を手がけ、「20世紀を代表する宗教画家」とも呼ばれている。一方で、娼婦やサーカスといった社会の底辺に生きる人々や、権威的な地位に身を置く裁判官など、同時代を生きる人々をモチーフに、人間の本質に迫った作品も多く描いた。ステンドグラス職人に弟子入りしていたことに由来する太く描かれた輪郭線や、絵の具を厚く塗り重ねることで生み出される独特な色彩表現に、心を揺さぶられる人も多いだろう。

“かたち、色、ハーモニー”はルオー自身の言葉であり、1942年『レクレール』紙でのインタビューへの回答で初めて登場して以来、画家の芸術観を表現するキーワードとして幾度も用いられてきた。

会場は5章で構成されており、第1章「国立美術学校時代の作品―古典絵画の研究とサロンへの挑戦」では、国立高等美術学校(エコール・デ・ボザール)に入学し、ギュスターヴ・モローの教えを受けながら24歳のときに描いた《自画像》や、3度目のローマ賞(*)の最終試験で取り組んだ油絵の下絵《死せるキリストとその死を悼む聖女たち》などを展示。油絵と同じ寸法で描かれた本作の制作に2か月を要し、ルオーが生涯持ち続けたという思い入れの深い作品だという。

*ローマ賞 1666年にフランスの宰相コルベールによって創設された、優秀な若い芸術家芸術に贈られる奨学金付留学制度。1968年に廃止された。

ジョルジュ・ルオー 《自画像》 1895 年 木炭、黒チョーク ジョルジュ・ルオー財団 © ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo, 2023 E5037

第2章「裸婦と水浴図―独自のスタイルを追い求めて」では、1903年ごろより繰り返し描いた娼婦や水浴図を通して、ルオーが追い求めた独自の芸術スタイルを考察。影響を受けたとされるポール・セザンヌの《水浴》を連想させる《花蘇芳(はなずおう)の側にいる水浴の女たち》ほか、著名な陶工アンドレ・メテが成形した器に装飾を施したやきものなども展示されている。

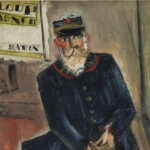

さらに第3章「サーカスと裁判官―装飾的コンポジションの探求」では、生涯に渡り追求した主題であるサーカスと裁判官に焦点を当てている。

ジョルジュ・ルオー 《プルチネルラ》 1910 年頃 油彩、インク、グアッシュ ポンピドゥー・センター、パリ/国立近代美術館

Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Philippe Migeat / distributed by AMF

© ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo, 2023 E5037

初期は全体的に暗いタッチで描かれ、人物の表情が歪んでいたり、悲哀に満ちていたりと暗い印象を受けるが、後年になるにつれて聖性や崇高さを帯び、心なしか描かれる人物の表情も穏やかに見える。画家の心境にどのような変化があったのだろうか。

第4章「二つの戦争―人間の苦悩と希望」では、第1次世界大戦中に着想を得た版画集『ミセレーレ』や、日本初公開となる《ホモ・ホミニ・ルプス(人は人にとりて狼なり)》、《深き淵より》などを展示。

ジョルジュ・ルオー 《深き淵より》 1946 年 油彩 ポンピドゥー・センター、パリ/国立近代美術館

Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / image Centre Pompidou, MNAM-CCI / distributed by AMF

ルオーは戦争の残酷さや、戦禍における人々の苦しみを描くと同時に、救済者・キリストの存在、信仰による癒しや救いを表現している。

また、同時期に美術雑誌『ヴェルヴ』のために手がけていた色彩豊かな作品も展示し、ルオーが体験した二つの大戦が作品にどのような影響を与えたかについて考察する。

第5章「旅路の果て―装飾的コンポジションへの到達」では、ルオーが晩年にたどり着いた「かたち、色、ハーモニー」の表現を紹介している。十字架に架けられるキリストの苦しみを描いた《受難(エッケ・ホモ)》をはじめ、明るい色彩や柔らかなフォルムは1930年ごろより出現し始めたものだ。

ジョルジュ・ルオー 《受難(エッケ・ホモ)》 1947-1949 年 油彩 ポンピドゥー・センター、パリ/国立近代美術館

Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / image Centre Pompidou, MNAM-CCI / distributed by AMF

このほか、ルオーの家族が所蔵していたギュスターヴ・モローの作品や、セザンヌへのオマージュとして参加していた「エクス=アン=プロヴァンスに噴水を建造する計画」のために手がけた油絵や詩、手紙など見どころは多い。会期は6月25日まで。

「開館20周年記念展 ジョルジュ・ルオー ― かたち、色、ハーモニー ―」

会期:2023年4月8日~6月25日

会場:パナソニック汐留美術館

開館時間:10:00~18:00(入場は閉館の30分前まで)

*5月12日(金)、6月2日(金)、23日(金)、25(土)は20:00まで開館(入場は19:30まで)

休館日:水(ただし5月3日、6月21日は開館)

観覧料:一般 1200円/65歳以上 1100円/大学生、高校生 700円/中学生以下 無料

問合せ:050-5541-8600(ハローダイヤル)

展覧会HP:https://panasonic.co.jp/ew/museum/