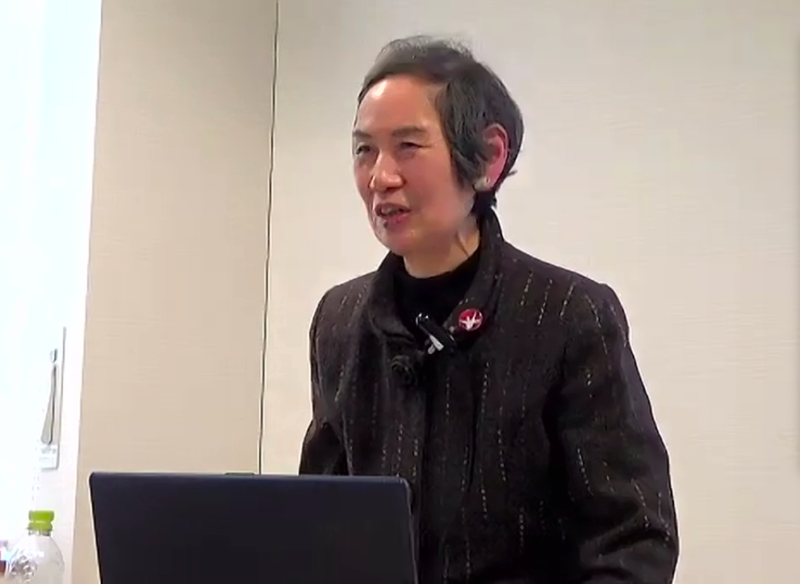

イエズス会社会司牧センターは、1月~3月にかけて開催した新春セミナー「平和を造る人は幸いである ーー大軍拡に反対して」において、第1回目のゲストとしてノーベル平和賞を受賞した日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)の事務局次長を務める和田征子氏を招き1月18日、カトリック麹町聖イグナチオ教会(東京都千代田区)内にある岐部ホールで講演会を開催した。テーマは「原爆投下からノーベル賞までーーそしてこれから」。講演会の模様は、オンライン(Zoom)でも配信された。

和田氏は、1943年長崎市生まれ。1歳10か月の時、米軍が長崎に投下した原子爆弾で爆心地から2・9キロの自宅で被爆。長崎の地形のおかげで直接の怪我や火傷はなかったが体は弱かった。当時の記憶はないものの、母からは原爆投下後の惨状について繰り返し聞いていた。

「近隣に空き地があって、そこに手押し車に積まれた死体が放り込まれ、毎日のように焼かれていたと言います。母は、『亡くなった人たちはごみのように焼かれるために生まれてきたのではない』と話していました」

この母の体験をもとに40歳を過ぎた頃から、国内外の学校や施設で被爆の証言を積極的に語り始めるようになった。2015年に日本被団協の次長に就任し、被爆者への国家補償、核兵器廃絶を訴え続けてきた。

日本被団協は、広島・長崎の原爆投下から11年目の1956年8月に設立された。米ソ冷戦の最中、マグロ漁船・第5福竜丸がビキニ諸島での水爆実験に居合わせ被爆したことがきっかけだ。この事件によって核兵器廃絶運動が広がり、それまで隠れるようにして暮らしてきた被爆者たちがその体験を語り始めたことが被団協の設立へとつながった。「世界への挨拶」として発した結成宣言は、「私たちは自らを救うとともに、私たちの体験をとおして人類の危機を救う」だ。

「まだ心身の痛みが残る中で掲げられたこの宣言は、被爆者自身が生の声で世界の平和を守りたいという切実な願いが込められ、これを読むたびに胸が締め付けられます」と和田氏。

70年以上の活動に対するノーベル平和賞の受賞理由は、個々の被爆体験を語る「証言」によって「核のタブー」を確立したことだった。被爆者は、その体験を語ることによって、あの日に引き戻される苦しみ、悲しみを感じながらも伝え続けてきた。それは、自分たちと同じ経験を世界の誰にも味わわせたくないとの強い思いからだった。

また、2017年にバチカン教皇庁で開催された国際会議「核兵器のない世界と統合的軍縮への展望」においてローマ教皇から、「被爆者は預言的な存在。何よりも次の世代のための警告として役立つことを願います」と託されたことも明かした上で、ノーベル賞受賞が決してゴールではないと力を込める。

「被爆者は、武器によらず、言葉で、平和を訴えてきました。武器による支配では平和は達成できないからです。核兵器の使用が、世界に、地球にどのような影響を及ぼすのか想像してみてください。核兵器使用の危機が高まっている今こそ、核廃絶に向けてさらにがんばっていかなければならないと思っています。核兵器を作ったのは人間です。そうであれば無くす事も出来るのも人間なのです」

原爆投下から80年となる今、「我々ができることは?」として和田氏が訴えるのは、①核兵器国・核兵器保有国・核兵器依存国・日本政府への働きかけを求める、②「日本政府に核兵器条約に署名・批准を求める」署名を広める(2024年9月25日現在 署名94カ国 批准73カ国と地域)、③大学生、若者たちのSNSを使った活動、議員との面談、④地元自治体へ政府への意見書の採択を要請(全国自治体議会で採択済は688自治体/全国の自治体数1718中を含む)。

さらに、被団協のメンバーの平均年齢は86歳であることを踏まえ、被団協の活動を若い人たちに継承していきたいと語った。