カール・バルトはスイスのザーフェンヴィルの小さな教会の牧師であった時に『ローマ書講解』(1933年)を書いた。わたしはこの本を読んだのも、わたしがメリーランド州の小さな教会の牧師をしている時だった。わたしは牧師としての仕事が次の三種類の人々に対してあると考えていた。第一の人々は「キリスト教を信じている人々(あるいは、半ば信じている人々)、第二の人々は「キリスト教に無関心な人々(時折、軽蔑する人々)である。そして第三の人々は「聖書に立つ人々」あるいは「わたしが忠実に説教し教えた聖書の御言葉に立つ人々」である。

その頃の、わたしは御言葉に触れる時こそ、最も気が和む時であった。御言葉の全てを自分への言葉として読むわたしにとって、聖書は実に扱いやすかった。しかし、牧師となった以上、御言葉の全てが「自分の言葉」としてばかりには取り扱えなくなってきたのだ。それに気づいた時に、わたしは今や教会と世界という二つの最前線にさらされていた。わたしは全くお手上げ状態で、助けを必要としていた。

聖書の御言葉と向き合うためには、知性と注意力が求められたが、わたしは当然と感じ、むしろそのことを楽しんでいた。しかし、わたしは教会の人々と向き合う時に、驚くようなことが必要とされたのだ。実に、教会の人々はわたしの友人であり、仲間でもあった。それなのに、わたしの聖書解釈を彼らはいつも「自分の関心」というフィルターを通して解釈していた。わたしが説教し、また教えていた聖書が無意識に、いつもわたしの教区の人々の頭の中で書き換えられていた。そうして人々は、自分自身の振る舞いや価値観を是認するために、それを利用していたのだ。「振る舞いや価値観」とは、つまり「十字架の道(自己犠牲の愛が顕著にともなう生き方)」というよりも「アメリカ的な生き方(甘やかされた消費者第一主義があからさまになる生き方)」が、わたしの語る聖書の言葉を通して是認されてしまうこととなっていた。わたしは日曜日ごとに「シナイ山での遠大な宣言」と「ガリラヤでの新鮮な御言葉」を語った。すると、それは週日をかけて響いてくる。それを聞いた人々の中の無意識の確信として、あるいは小さなおしゃべりとして、わたしにも感知できるものとなる。それが「面白くもない陳腐(ちんぷ)なこと」あるいは「取るに足りない道徳的なこと」になっていることに気づき、わたしは愕然とする。それは、まるで猛烈に起動している町工場のようだった。つまり、わたしの聴衆は、わたしの話をひたすら機械のように猛烈に小型化していると、わたしには感じられた。それが「第一の人々」のわたしの印象だった。

他方、「第三の人々」はどうだろうか。わたしは次第に「神の国」を意識するようになり、大胆に「この世界」に向き合うようになってきた。すると、この世界に無関心であった信仰深い人々がわたしの企てを、総じて「なんだかよく分からない」と思うようになってきた。人々はわたしのことを概(おおむ)ね気安く「無視してもよい」と思い始めてきたのだ。そんな中、わたしに一体何が出来るだろうか。

その時、バルトの本があらゆる方面でわたしを助けてくれた。それが『ローマ書講解』だった。バルトは聖書の言葉の中に飛び込むように論述を進める。聖書の言葉は勢いよく流れる水のようであり、そこにバルトが思い切って飛び込んでいる。この本はそのような印象を与えた。バルトは実に「活力あふれる訓詁(くんこ)学者」という不思議な存在であった! 議論の細部において、彼が書いているのが正しいのか、それとも違っているのか―― それはもう、わたしにとって全く問題にはならないと感じた。忍耐強く情熱的な聖書の言葉と向き合うことで、バルトは「衒学(げんがく)的になる」という危機から守ってくれたのだ。実に「衒学的」ほどに致命的な失敗はない。

「第二の人々」はどうだろうか。つまり「福音が示す霊性」を「文化としての宗教」と混同して、それを称賛したり拒絶する人々はどうだろうか。バルトは『ローマ書講解』のページをめくるにつれて「福音と文化」の混乱を切り分けて行くのだった。わたしは「もう一つの福音」と呼ばわれていたことが人々を密かに誘惑していると感じていた。バルトはそれを明確に洞察していた。善意の溢れた宗教が実に無意味なものとしてあふれていた。バルトの『ローマ書講解』は、わたしをそれからも守ってくれた。

「この世界」に向き合うことに関して、バルトは非常に分かりやすい言葉を使っている。さらに、バルトは「この世界」を恐れなかった。バルトは政治と労働と刑務所をよく知っていた。その上で、バルトは祈りと聖書とキリストの十字架を信じていた。『ローマ書講解』を繰り返し読む度に、世界と向き合う時に感じていた躊躇(ちゅうちょ)が薄れて行くのを、わたしは感じたのだ。カール・バルトはわたしに本当に素晴らしい助けを与えてくれた。それは20世紀に現れた他の神学者の誰一人も為してくれなかったと思えるほどに素晴らしいものだった。

あなたは神から復活の命を受け取った。それは決して臆病なものではない。墓穴の中にある命ではない。それは冒険心にあふれて期待する命である。「パパ、次は何?」と子どもが呼びかける、そのように神に向かって声を上げる命である。神の御霊はわたしたちの霊に触れ、そして「わたしの本当」の姿について確信させてくださる。わたしたちは「神はどんな方であるか」を知り、そして「わたしたちは何ものであるか」を知る。そうして知られる神とわたしたちの関係は、まさに「父と子」の関係になるのだ。

――ローマの信徒への手紙8章15~16節

*引用される「聖書の言葉」はピーターソンさんの翻訳・翻案を訳したものです。

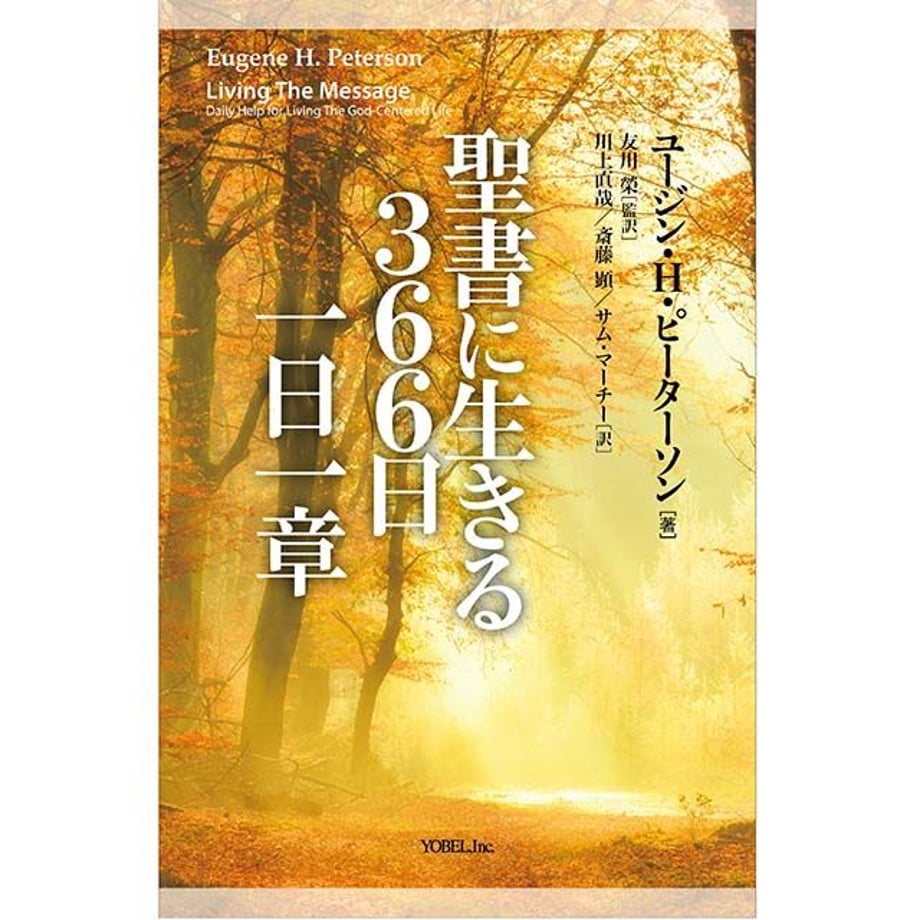

出典:ユージン・H.ピーターソン『聖書に生きる366日 一日一章』(ヨベル)

出典:ユージン・H.ピーターソン『聖書に生きる366日 一日一章』(ヨベル)