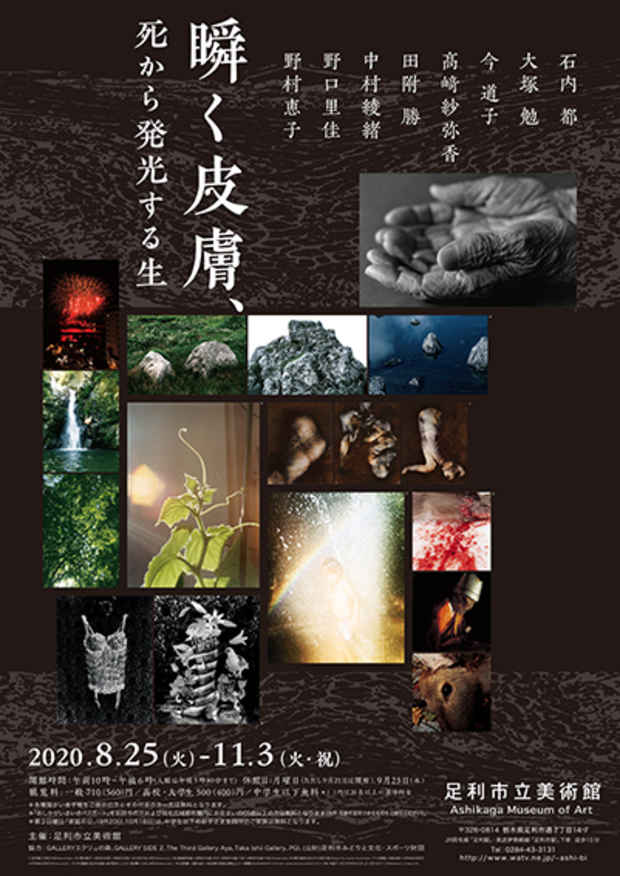

命の輪郭、の揺らめく集積。からだから分泌され、狩り獲られる皮膚と化した印画紙のぶら下がる部屋を歩く。纏われる光、闇なかへ滲む血の温もり、霧向うから響く足音。8人の写真家作品により構成される《瞬く皮膚、死から発光する生》展は、展覧会の体験として完璧だった。

石内都は、同い歳にあたる1947年生まれの女性たち50人の手や足を撮る。刻みこまれた皺や傷により、皮膚のうえを通りすぎた時間が撮られる。あるいは広島への原爆投下時に固定された、女性服の布地のちぢれやほつれを仔細に撮る。明治生まれの女性の、水をすくように椀のかたちに合わせられた両掌を写した作品《1899 #15》(1990年)では、椀のへりをなす手指の表皮を無数の皺が覆っている。縦横無尽に走る皺がつくる影深い峡谷により、掌の表層はさながら陽光の注ぐ丘陵と化し、91年という時間経過が刻んだこの山野を目線はミクロに歩み始める。

髙﨑紗弥香は山麓へひとりで入り、ひとりで撮る。だれひとり写り込まないその作品にはいずれも透徹した静けさがただよい、瞑想的でさえある。視界はつねに静止している。風がそよぎ、霧が揺らめくその静謐を割る音が足元から響きだす。この荒野を踏む自身の足音が、世界の特異点となる。ほんとうになにかを成し遂げるとき、ひとは独りになる時をもつ。歩かれる写真、のこちらを歩みゆく。

田附勝のシリーズ《東北》は、祭事や雪山での狩猟を映しだす。盲目の巫女オガミサマの座して浮かべる微笑みはあたかもこちらの内面を見透かすようだ。全体として柳田國男『遠野物語』を彷彿とさせるシリーズの最後を閉じる写真から差し向けられる、2011年2月に釜石で撮られた船上の突棒漁師による険しい眼差しは殊のほか印象深い。

魚類や甲殻類などの食材に、花や布地を組み合わせ仕立てあげた衣服状のオブジェを撮影する今道子の作品群は、鮮烈な質感のまがまがしさや毒々しさが際立つ。その鮮やかさとネガティヴな心象の同居はひとえに食や性がもつ合一性、個を融解し別のなにかへと再生させる過程をめぐる、底深く相反する欲望と怯えとに由来する。無数に飾られた鋭角的な魚頭の逐一からこちらを見据える死に絶えた虚無のまなざしは、田附勝《東北》の撃たれて死体となった鹿の昏い瞳が照らし返す木漏れ日の幽かな散乱へと重なり、石内都《ひろしま》で接写された麻地の編み目や水玉プリント地に空いた破れ穴からこちらへ注ぐ白光のまぶしさへと通じる。

《光の中を進め 鳥が羽ばたくように 星が瞬くときも》と題されたシリーズで、中村綾緒は幼いわが子を撮りつづける。浴槽に浸かる赤子、公園でカモメと戯れる子、波打ち際を歩く子のいずれもが燦々と陽の光を浴び、無心の表情を浮かべる赤子のひたいや、振り向きざまの幼児の頬を、その場所その瞬間のみ生起する唯一の光彩に染め上げる。草むらへ分け入る子の横顔には木漏れ日の影を震わせ、噴水の水を浴びる子の頭上には小さな虹がかかっている。そこで多彩色にきらめく命の鮮やかさは仏陀の教え「孤独に歩め、林の中の象のように」を大向うに張って響きわたる愛の歌そのものだ。

野口里佳は、自宅ベランダで育つきゅうりの蔓へクローズアップする。きゅうりの蔓や葉の表皮を覆う無数の繊毛が陽光をはらんで白く輝き、レンズのプリズム乱反射がつくる光の線描を背景として植物の影姿を浮かび上がらせる。2018年に石巻で撮られた《鮎川の道 #1》では、霧がかった林道へせり出す樹々の枝葉を夕陽の光線がかすめている。後光のような白光にふちどられた植物の影姿に生命の息遣いを聴く。揺らめく霧の向こうに何者かの気配をみる。初めは題字も見ず足早に展覧会場を回る習性のためもあり、その気配と震災犠牲者への悼みの心情とが結びついたのは、作品の前に3度立ったあとだった。

大塚勉《TRANS-BODY》で、からだは異様な姿へと変容する。印画紙を沼に沈める沼現像、沸騰させた泥土を用いる銀現像といった大塚独自の手法をくぐり抜けた皮膚像は偶然的に濃い灰青色や茶色へと染まり、あるいは沼なかの葉の葉脈が写り込む。部分としてはいずれも肩や肘、乳房や浮かびあがるあばら骨など見慣れた皮膚の部位ながら、ごとりと重い物質感をともなうその全体に、目を背けることでかろうじて日常を成立させているようなグロテスクな存在の真実を予感する。

野村恵子が刺青を撮る作品の放つ圧力には、独特の湿り気がある。赤く巨大な龍を背に負う男は青色の毛布に坐し、あたりにはペットボトルやトイレットペーパーが散乱し、奥向こうのテレビ画面には禿頭のハリウッド俳優が映り出ている。浴室でこちらを振り向き鋭い目線を傾ける女性の背中では、全身を鱗の刺青で埋めたような長髪の女性が入れ子のようにこちらを振り向いている。熱海の夜空を彩る赤い大花火と、男の背に踊る巨大な赤龍とが展覧会場では隣り合う。夜空が世界の皮膚となり、背の赤龍は瞬く光となる。

「展覧会の体験として、完璧だった」と冒頭に述べた。それは個別の作家性のみによるのではなく、こうして展示全体の構成がもたらす語りの連なり、美術館自体がもつ佇まいや図録の水準、ひいては都心から栃木へと列車移動し、駅から徒歩で渡良瀬川にかかる橋を渡って足利市立美術館へと至る経験の総体を指している。かつて監獄や精神病院などの近代施設がもつ視線の偏向性に着目し、そこから内面規律と統治をめぐる諸問題をフーコーは鋭く論じたが、美術館もまた視覚の統御を目的とする近代システムの一環にほかならない。コロナ禍は人々の生活を逼塞させ、これら近代由来の施設群もまた全世界的に閉鎖ないし外界との遮断を余儀なくされた。

日本ではバブル期に無数の美術館やコンサートホールなどが全国的に計画され、この国特有の行程の長さを経てその多くはバブル崩壊後に実現された。箱物行政と揶揄もされるこれらの施設は世界標準の設備を具える一方、「失われた20年」とも言われる経済潮流のもと年々予算は削減され、人的資源や企画力の衰微という苦境に長らく喘いでいる。1994年に開館した足利市立美術館もまたこの流れの内へ位置づけられ、こうした状況を逆手にとって質実な展示を実現した《瞬く皮膚、死から発光する生》展は、現役の日本人写真家のみで構成された結果としてコロナ禍の影響も最小限に抑える形での開催へと漕ぎ着けられた。筆者の個人的な観測から言えば、このように今日的環境や時代状況を凝縮させてかつ個別の展示作水準も圧倒的であるような展覧会は、関東圏では東京よりもむしろ北関東や神奈川南部の美術館で稀にみられる(そこには少人数+薄給での多面的同時並行的作業を強いられる学芸員の苦境も鑑みられるが、詳述は省く)。

ちなみに、本展示はほぼすべてが写真作品から構成される写真展の体裁をとるが、二点のみプロジェクター投影による映像作品が設置されていた。葉や巣に留まるなどして風に揺れる昆虫へフォーカスする野口里佳の映像と、光の波紋へ着目する中村綾緒の映像。この両作品はそれぞれ会場の起点と終点とに置かれ、静止して固定された写真作品群がもたらす展覧会イメージの輪郭に揺らぎを与え、動的な外界との緩やかな接続が図られている。

また展覧会カタログ『瞬く皮膚、死から発光する生』では、担当学芸員の論考とは別に出展写真家への個別インタビューと作家論が収録されるが、特異なのはその半数を詩人たちが執筆する点だ。展覧会図録もまたそれ自体がひとつの表現であり表明である。巻頭に主催挨拶や企画主旨が、巻末に美術史研究者や美術批評家の論考が並ぶお決まりのスタイルを外見上は踏襲しつつ、ものごとの本質を射抜くことばの力と真摯に向き合う職能者へその内実を託す手際の秀逸。

ぶら下げられた印画紙もまた、映し返す皮膚の一形態にはちがいない。そうしたことの総体として、世界に生起退行しつづける。人間がそこに宿る。

振り向きざまの視線に射すくめられる、心の在りよう。みる私は、みられている。(ライター 藤本徹)

《瞬く皮膚、死から発光する生》展 足利市立美術館

http://www.watv.ne.jp/~ashi-bi/2020hihu.html

2020年8月25日(火)~11月3日(火・祝)

担当学芸員:篠原誠司