神の約束を土台とした未来への応答が希望である。希望とは、未来を神の約束の成就の時として見ることである。欲望や不安を差し挟んで未来を予見することを拒絶するものでもある。そうではなく、希望とは、欲望や不安の代わりに信仰を差し挟み、未来を見ることである。その信仰とは、神の約束によって適切な事柄が未来に起こることを信じることである。しかし、希望とは「未来について」の教理ではない。希望は、今ここで培われる恵みであり、今ここで未来を取り扱うための心構えである。そのため「希望があれば、安心する。それだけが希望の価値だ」と考えるとすれば、それは誤解につながる。そのような誤解から「未来は神が支配している。だから全て上手く行く。だからリラックスして安心しよう」という間違いが生まれる。希望とはそういうものではない。全く違うのだ。キリスト教の希望は、「未来に実践の場がある」とわたしたちの注意を喚起させる。その結果、希望が今ここでエネルギーを与えてくれる。

さあ、準備せよ! 気合を入れよ。再臨の時にイエスから賜る贈り物がある。それを受け取るための準備を万端にせよ。

―― ペトロの手紙(一)1章13節

*引用される「聖書の言葉」はピーターソンさんの翻訳・翻案を訳したものです。

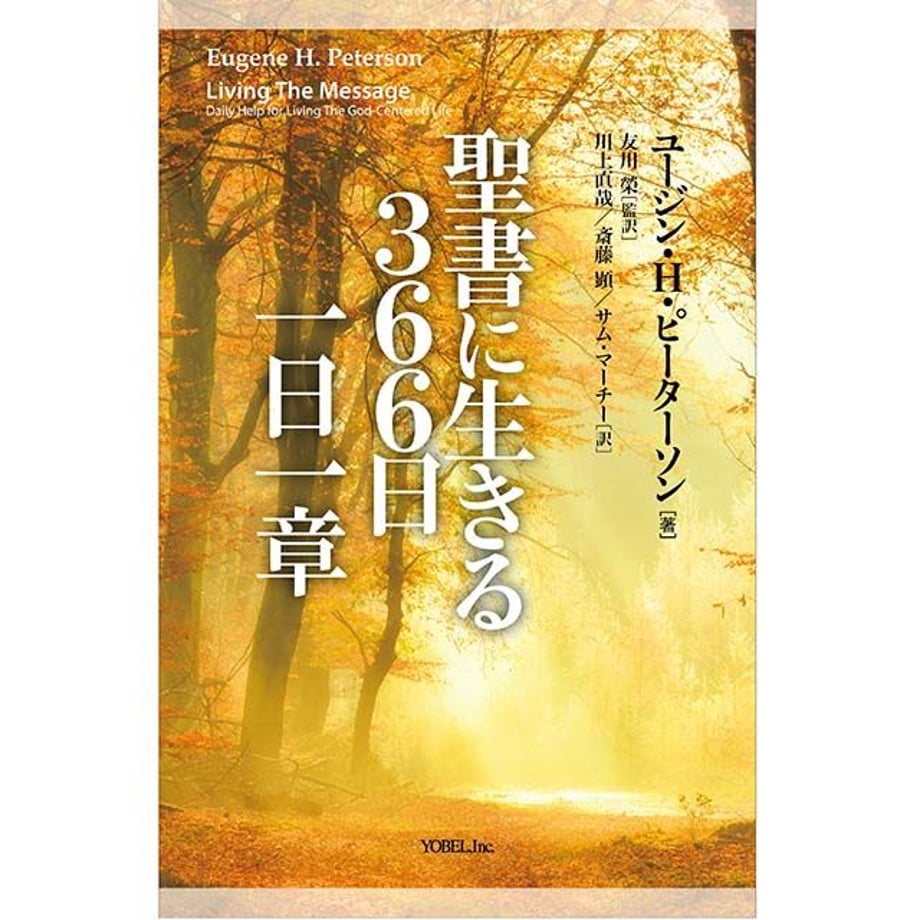

出典:ユージン・H.ピーターソン『聖書に生きる366日 一日一章』(ヨベル)

出典:ユージン・H.ピーターソン『聖書に生きる366日 一日一章』(ヨベル)