今年の3月上旬にインドネシアを訪問した。

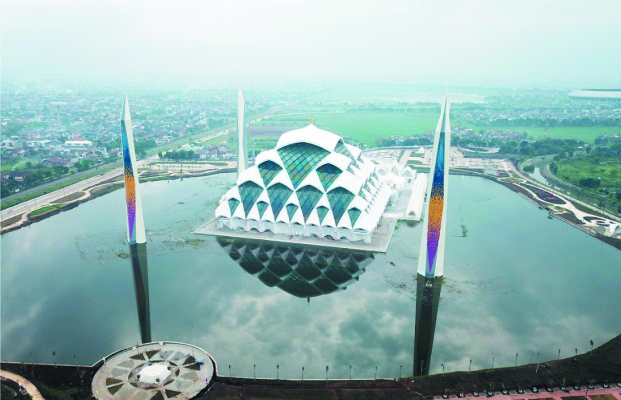

インドネシアではイスラームは公認宗教の一つであって国教ではないが、国民の9割近くがムスリム。約2億4000万という世界最大のムスリム(イスラーム教徒)人口を誇る、事実上のイスラーム大国でもある。今回は特に礼拝施設という観点から、近年さらに高まっているインドネシアにおけるイスラームの存在感を見ていきたいと思う。

なお、ここで礼拝施設を指す言葉として用いる用語を、二つに分けたい。一つは「ムサッラー」、もう一つは「マスジド」である。前者は一般的に規模が小さく、簡易礼拝所的なもの。他の施設に付随している場合が多く、各自が各々の都合に応じて利用する意味合いが強い。他方、後者はいわゆるモスクのことで、1日5回の義務の礼拝が集団で定期的に行われることを第一の目的として作られた施設である。

ムスリムがよほど少ない地域でなければ、「マスジド」はそこら中にある。外観は多様性に富んでいるが、内装や構造はほぼ同一でシンプルである。また、学校、商業施設、オフィスビル、ホテル、病院、空港など、公共性の高い場所には、少なくとも必ず「ムサッラー」がある。まず旅行者としてインドネシアに足を踏み入れると、入国ゲートに向かう途中に必ずムサッラーの前を通過することになる。ジャカルタの空港内ではアザーン(礼拝の呼びかけ)も耳にすることもできる。

今回の訪問ではジャカルタ市議会やバンドンにある西ジャワ州庁舎も訪れたが、そこにもやはり礼拝施設があった。後者においては、敷地内にかなり大きなサイズのマスジドが併設されていた。県の庁舎に職員用の大きな宗教施設があり、昼休み時間に男女の公務員が昼の礼拝のために何百人と集まってきて一斉に祈る姿は、新鮮に映った。

また、宗教色が限りなく薄い近代的ショッピングモールにも、ムサッラーは必ずある。インドネシア在住の方に聞いたところでは、ブランド店などで普通の欧米的ファッションを身にまとっている女性店員でも、礼拝時間になるとムサッラーへと赴き、ベールや礼拝着を装着してきちんと礼拝した後、また元通りの姿で仕事場に戻る人もいるのだという。

また今回は、理工系大学としてはインドネシア国内随一のレベルを誇る国立大学、バンドン工科大学を訪問する機会があった。キャンパスにはやはり立派なマスジドがあり、礼拝時間には男女の学生や教員たちが集まる。ちょうどラマダーン月で、しかも学外にも無料で提供されるイフタール(断食明けの食事)前後の時間帯だったこともあり、マスジドとその周りは非常に混雑していた。マスジド自体は満杯。マスジドへ通じる通路から校舎部分までのスペースが数十メートルにわたって、夜の礼拝に参加する人々で埋め尽くされている様子に圧倒された。何も知らない人が傍目から見たら、宗教大学かと勘違いしてしまっただろう。

インドネシアのイスラームは「緩い」と言われることもあるが、今回、礼拝施設を通して私が垣間見たのは、一般民衆の心にまで深く根を下ろした宗教性である。

さいーど・さとう・ゆういち 福島県生まれ。イスラーム改宗後、フランス、モーリタニア、サウジアラビアなどでアラビア語・イスラーム留学。サウジアラビア・イマーム大卒。複数のモスクでイマームや信徒の教化活動を行う一方、大学機関などでアラビア語講師も務める。サウジアラビア王国ファハド国王マディーナ・クルアーン印刷局クルアーン邦訳担当。一般社団法人ムスリム世界連盟日本支部文化アドバイザー。