死刑囚と対話する牧師を主人公として、「罪とは何か」「生きるとは何か」を深く問いかける映画「教誨師(きょうかいし)」。今年2月に亡くなった俳優の大杉漣(おおすぎ・れん)さんが牧師の佐伯を演じ、最後の主演作ということでも話題になっている。監督で原案・脚本も手がけた佐向大(さこう・だい)さんに話を聞いた。

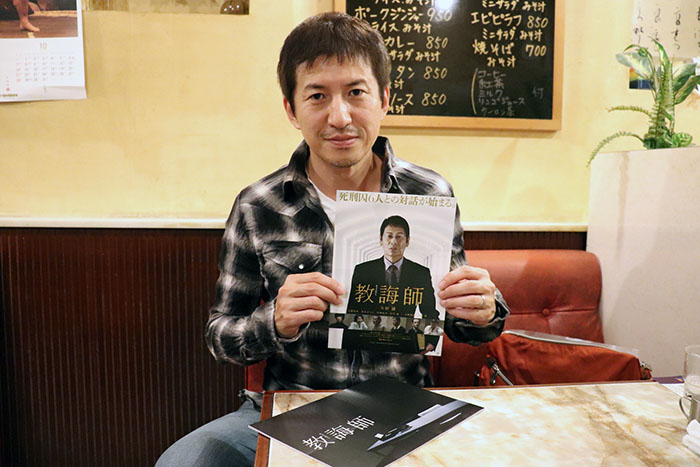

佐向大さん

佐向さんは1971年、神奈川県生まれ。自主映画のロードムービー「まだ楽園」(2006年)が各方面から絶賛されて劇場公開となり、注目を集める。その後、吉村昭原作の「休暇」(08年、門井肇監督)では脚本を担当し、ドバイ国際映画祭審査員特別賞を受賞するなど国内外で高く評価された。10年の「ランニング・オン・エンプティ」で商業監督デビューし、「教誨師」は長編商業映画として2作目。

──教誨師を主人公にした映画を作ろうと思ったきっかけを教えてください。

死刑に立ち会う刑務官の姿を描いた「休暇」でも教誨師が登場するのですが、「死刑囚を前にどんな話をしているのだろう」とずっと考えていたんですね。それから数年経って、大杉漣さんと「映画を撮ろう」という話になったとき、大杉さんのマネージャーのお父さんが教誨師をやっているということを聞き、「休暇」の時の記憶と結びつきました。大杉さんが教誨師として、何人かの死刑囚と一対一で対話していく。そういう構造の映画を作ったら何かいいのものができるのではないかと思ったのです。

©「教誨師」members

──教誨師を牧師に設定したのはどうしてでしょうか。

大杉さんのマネージャーのお父さんは僧侶だったのですが、僧侶だと見た目も含めてどこか特別な人という印象がある。それに大杉さんが「お坊さん」に扮するというのがしっくりこず、スーツ姿で聖書を持っているところが頭に浮かんだのです。またキリスト教のほうが罪と罰、生と死といった対立構造がより見えやすいのではないかとも思いました。カトリックの神父でなくプロテスタントの牧師にしたのは、奥さんがいて、家に帰れば日常の会話を交わし、聖職者以外の生活もあるということをイメージしやすいと考えたからです。

──牧師を主人公として撮ることで難しかったことはありましたか。

私自身、ふだん信仰を持っている方とは違う立場なので、失礼のないよう、嘘(うそ)のないようにしたいと思いました。事前に牧師の方に脚本を読んでもらって、修正するところは修正し、脚本を作っていきました。しかし、実際にクリスチャンの方々にどういうふうにこの映画を観られるかを考えると、すごく緊張します。特に終盤、教誨師の佐伯が死刑囚の高宮(玉置玲央)に伝える言葉などは、聖職者としてはある意味で逸脱しているところがあり、とても悩みました。

玉置玲央 ©「教誨師」members

──同じシーンで佐伯牧師が、「あなたを知らないことが恐ろしい」、「生きているからこそ生きるんだ」、「あいてしまった穴を一緒に見つめる」というセリフが深く心に残りました。牧師というより、同じ人間として向き合っているという感じを受けました。

そうですね、死刑囚とのやりとりを通して、佐伯には「結局、何もできない」という人間としての絶望感、つらい気持ちがあるのではないかと考えました。「それでも自分にできることは何だろう」と探したとき、彼らに寄り添うことしかないのではないかと思ったのです。分かり合うとか理解するのとも違う、相手の存在を認めて、ただ寄り添うこと。そのスタンスを基調として、自分なりに佐伯という牧師を作り上げていきました。

五頭岳夫 ©「教誨師」members

──文字の読み書きができない死刑囚の進藤(五頭岳夫)が、「あなたたちのうち、いったいだれが、わたしに罪があると責めることができるのか」(ヨハネ8:46)という聖句を残します。この聖書箇所を選んだ理由を教えてください。

進藤が佐伯に対してだけでなく、見る人すべてに伝えたい言葉ということで選択しました。自分のことを棚に上げて人を責めてしまうのは、自覚するしないにかかわらず、私も含めすべての人に共通することだと思います。多くの日本人にとって聖書は馴染みが薄いのですが、実際読んでみると、特に変わっているわけではなく、誰にでも通じることを言っていると感じます。

──死刑囚の人物背景が描かれていないのはなぜですか。

この映画は一対一のセリフのやりとりが主体です。その中で過去の出来事を伝えようと思うと、どうしても説明的になってしまいます。それは避けたかったことが一つあります。でもそれ以上に、もしそれぞれの死刑囚が犯してしまった犯罪内容を語ってしまうと、見る人が単純に「こういう悪いことをしたから死刑になるんだ」と思ってしまうのではないかと危惧したんですね。

今は、悪いことをするとすぐに「あいつは死刑だ」「殺しちゃえ」みたいなことが言われ、世界的に見ても「自分と相容れないものを排除する」という傾向にあります。それはとても危険なことのように感じます。だから、すべての死刑囚を、ひょっとしたらすぐそばで生活をしていてもおかしくないキャラクターとして設定しました。さらに言えば、犯罪の内容を知らせるべきだと思った人物は描きましたし、その必要がない人物は描かなかったというだけのことです。

ただ、高宮は他の死刑囚とは若干立場が違います。彼は常に社会をよりよいものにしたいという理想を持っています。しかし、現実があまりにもそこからかけ離れてしまっているので、常人には考えられない過ちを犯した。それでも彼にとってはそれが正しいと思っているわけで、そのギャップや価値観の違いを乗り越えて、佐伯がどうやって彼とコミュニケーションをとっていくか。それが物語の大きな核となっています。

烏丸せつこ ©「教誨師」members

──佐伯と死刑囚とのやりとりを見ていて、言葉が通じないもどかしさも感じました。

「言葉って何だろう」ということを問いかける映画だとも思っています。言葉って本当に難しくて、他人に物事を伝える最適な手段でありながら、時としてまったくその機能が果たせないことだってあります。ものすごく力を持っているのに、言葉を正確にやりとりできることはほとんどありません。ある者は、佐伯が言ったことを自分なりに真剣に捉えた結果、佐伯が意図したこととは違う方向に行ってしまう。このように佐伯の言葉が死刑囚に届いているようで全然届いていないことだってありうるということを、対話の中で表現したいと思いました。(明日に続く)