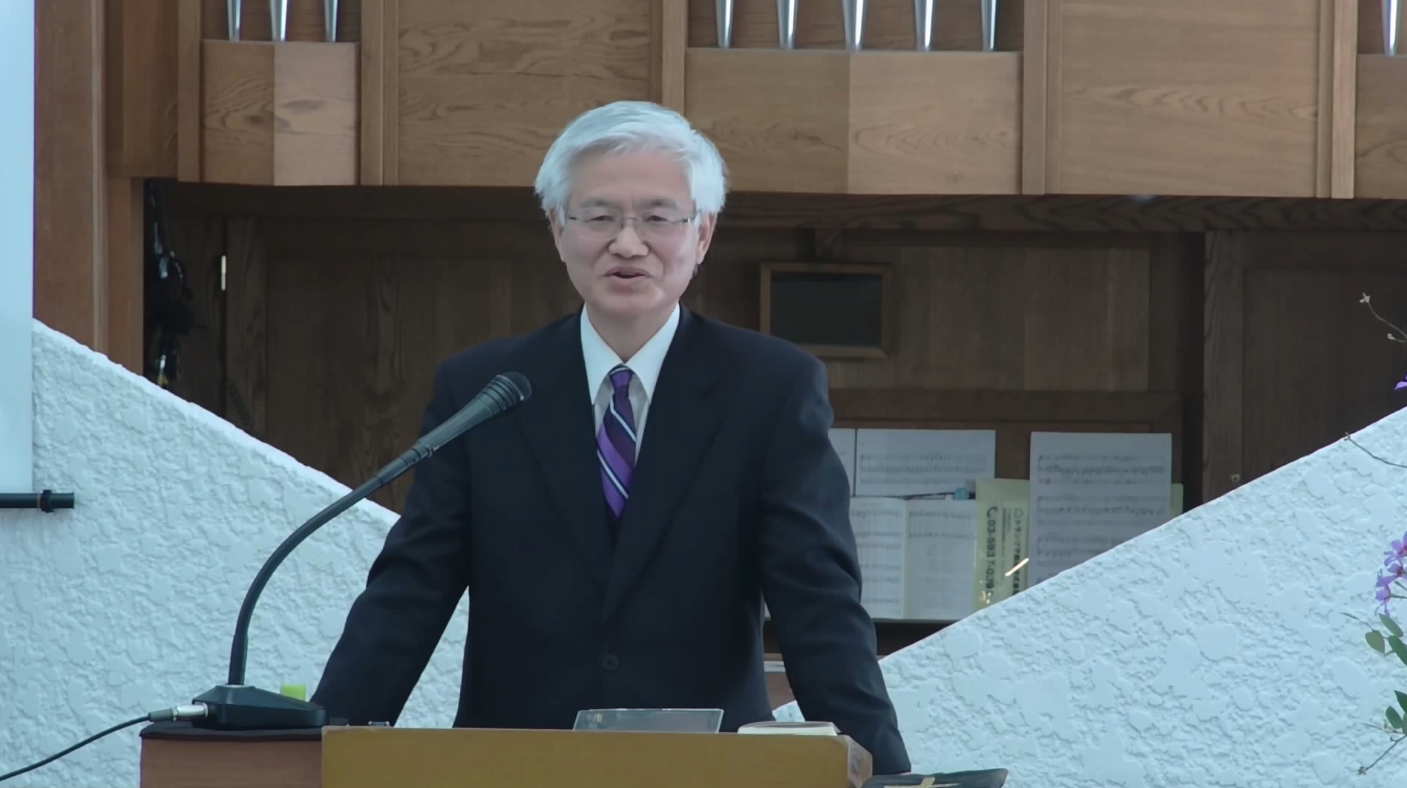

日本福音教会連合(JECA)関東四地区は2月11日、「2・11集会 信教の自由を覚える集い」をキリスト教朝顔教会(東京都世田谷区)で開催した。対面では5年ぶりとのことで、当日は120人を超える参加者が集った。講師の岡山英雄氏(日本福音キリスト教会連合東松山福音教会牧師)は「終末における戦争と平和――黙示録と現代社会」と題して講演。国内外で40年以上にわたりヨハネの黙示録を研究してきた専門家は昨年、新刊『黙示録の希望 終末を生きる』(いのちのことば社)を出版するなど、今もなお教派を超えて日本の終末論研究を牽引している。

まずイエス、パウロ、黙示録の語る終末論の特徴として「苦難」が挙げられると指摘(マタイ24章、第二テサロニケ2章、黙示録13章)。しかしこれは信仰者が「練られる」わずかな期間であり、重要なのは「産みの苦しみ」(マタイ24章8節)とあるように、その後に到来する「産みの喜び」、すなわち新天新地の訪れを見据える必要があると述べる。その点において終末論とは「厳しさを超えた希望」への眼差しを備える営みでもある。また終わりの日の特徴として「サタンとの戦い」が挙げられるが、岡山氏は「どちらが勝つか分からない戦いではなく、すでにキリストにあって勝利を得ているということを忘れてはならない」と指摘した。

講演では現代社会の諸問題についても言及。例えばWHO(世界保健機関)が今年発表したデータによると、子どもの呼吸器疾患者数は50万人、下痢は10万人とすでに世界規模で疫病とも取れる現象が発生している。国家間の紛争については、ガザ空爆において6日間でガザに4千トン(東京大空襲は1700トン)、1カ月で2万5千トン(広島への原爆は1万6千トン)の爆弾が投下されるなど、もはや歴史上最大規模の攻撃がなされている。他にもイスラエルについて、ユダヤ教徒間で「いずれ救い主が来るという約束を、可視化された国家という形で急速に、人為的に建てあげることは如何なのか」という意見も挙がっていると紹介。宗教と政治の安易な結び付けへ警告を促した。

そのような中で、キリスト者はいかに「平和」を希求すべきか。キリスト教史における数多くの実践を紹介しつつ、特にメノナイトの平和主義に言及した岡山氏。1500年代に誕生したメノナイトは自主的な集会(礼拝)から拡大し、新約聖書を読み、従うシンプルな信仰様式を採用した。初期のころに迫害を経験するものの、そこでは自衛のための戦闘も試みず、ひたすらに非暴力と移住を繰り返すことで共同体を維持・形成し続けた。「ある意味で宗教改革の本質に生きた群れ」と述べる岡山氏は、改めてキリスト教会がどのように平和を捉えてきたのか、その歴史と実践について学ぶ必要性を訴えた。

質疑応答では「N・T・ライトの再臨理解についてどう考えるか」との質問に対し、岡山氏は「今ここに実現する神の国」という実存的な取り組みについては評価できるが、「いずれ来たる神の国」という終末論の本質については「ほとんど言及されていない」と指摘。「終末」にあたるギリシャ語「テロス」は本来「目的」や「完了」という意味であり、それはいずれの「神の国の完成」を指す。また聖書の神は「今おられ、昔おられ、やがて来られる」(黙示録1章4節)という立体的な歴史観を有しており、「終末を生きるという視座」を信仰者は見通す必要があると応じた。他にも「携挙の患難期前・後についてはどのように理解すべきか」という質問には、「一方が正しく、他方は過ち」と退ける態度へ警告を促し、「再臨と患難があるという点で一致していることが大切」とした上で、かつてアメリカの神学界を賑わせたジョージ・E・ラッド氏(フラー神学校)とジョン・F・ワルブード氏(ダラス神学校)の論争(後に患難期後携挙説を唱えたラッド氏が支持される)や、患難期前携挙説を取り扱った小説『レフト・ビハインド』の流行を紹介。ただし「注目されるものの研究者が少ないことも事実」とも加えた。

今回の講演で現代社会の問題についても積極的に取り扱った岡山氏は、「変わりゆく時代の流れを敏感に捉えつつ、変わらない神の言葉と終末の希望に生きることこそキリスト者にとって重要である」と述べた。

(報告=福島慎太郎)