Mさん(20 代・男性)の場合

社会では「生産性がない」と切り捨てられ、教会では「治すべき病」として断罪される同性愛者。「二度と教会へは行くまい」と決意した彼が、なぜ受洗するまでに至ったのか。

教会でのカミングアウト

教会での居場所は、私にはないと長く思い込まされてきた。理由は単純で、端的に言えば私が同性愛者だったからである。

もはや中学生のころのことなど事細かには記憶していない。ただ漠然と覚えているのは、思春期を迎えた多感な時分に、同性愛者であることに気づき始めたことが、教会につながろうとした遠因だったように思う。当時、音楽の教師に影響されて、キリスト教に対する興味関心を抱いた。そのことを一つの口実として教会を訪ねたが、誰にも言えないことを、教会であれば聞いてもらえるかもしれないという淡い期待があった。私にとって、それは「私は何者だろうか。同性愛者かもしれない。否、そうに違いない」といった実存を問う悩みだった。

どうしてそこなら話せるかもしれないと思ったのだろうか。そもそも、学校で友人や先生には話せなかったし、まして家族に切り出せるはずもなかった。なぜ教会につながったのかと言えば、結局はそういうことだったと思うのだ。

教会につながってみると、牧師の親身で気さくな人柄に触れ、きっと受け入れてくれるだろうとの期待が膨らんだ。その牧師は、子どもが抱えるさまざまな貧しさに向き合っていた。その社会を見る眼差しや真摯な姿勢に深く感銘も受けた。

しかしどうにも、話を切り出すタイミングがつかめなかった。教会に通い始めて1年あるいは2年経ったころだっただろうか。友人との些細なトラブルを牧師に相談したことがあった。それを機に、カミングアウトしたように記憶している。

実際に話し始めようとしても、そうスムーズに言葉は出てこないものである。何せまだ自ら同性愛者だと言うには、私のなかにもその実、同性愛者を差別する感情を内面化していて、当時は口に出すことさえはばかられた。思い起こすと身震いするが、そのときには本当に勇気のいることだった。実際に「同性愛者……です」と言葉にしてみると、すぐさま引き合いに出されたのが次の聖句だった。

「それとも、正しくない者が神の国をつぐことはないのを、知らないのか。まちがってはいけない。不品行な者、偶像を礼拝する者、姦淫をする者、男娼となる者、男色をする者、盗む者、貪欲な者、酒に酔う者、そしる者、略奪する者は、いずれも神の国をつぐことはないのである」(Ⅰコリント6・9〜10=口語訳)。

キリスト教との決別

キリスト教の中で、どうやら同性愛者は認めないという教義があるようだと、どこかで聞きかじって知ってはいた。けれども、私との関係では何か違う答えが返ってくることを望んだ。あるいは何か違う聖句が引かれるのを期待していた。当時の心境を思い起こすと、引用された聖句を聞いて、その場でひどく愕然とした記憶がよみがえる。内面化していた差別感情が、今度は外部から私自身に対して差し向けられつつあるのが分かったときには、背筋が凍り付いた。高校1年か2年生のころのことだったと思う。

牧師はいつも私が異性愛者に変えられるようにと祈ってくれた。そこに悪意などまったくなかったし、当の牧師も良かれと思って語りかけてくれていたのは理解できたし、伝わってきた。しかし、アイデンティティが確立していくにつれ、また私の先に立ってくれていた同性愛者の存在を知るにつけ、悪意のない言葉が、私にとっては暴力としか受け取りようがなくなっていく。「異性愛者でない限り、あなたは救われないのです」と聞こえるメッセージに、幾度となく打ちのめされたのだ。そのたびに反発もしたが、当時通っていた福音派の教会は、私たちの教義では受け入れられないから、受け入れてくれる教会が見つかるよう祈るとして、最終的にはその方向に収束していっ

た。

そこで何か腑に落ちないものを感じたのは否めない。キリスト教とは、異性愛者と同性愛者とを明確に選り分け、後者は地獄に落ちると平然と言いのけてしまう、なんと差別的な宗教なのだろうか。教義によって受け入れたり受け入れなかったりするとは一体何なのだろうか、「神は愛です」とよく言えたものだと、高校生ながら率直に思った。そこから先、キリスト教などというものは偽善であり欺瞞であるとして、私が教会に足を踏み入れることはなくなった。

その後も私が異性愛者に「転向」することはなかった。そもそも「転向」しようと努力するとか、あるいは何らかのプログラムで「矯正」を試みるとかとして変えられるものではない。異性愛者が、突如として同性愛者になりますと宣言したところで簡単に変われないのと同じことである。私が変わらない限り、これからもずっと生きにくいままなのだろうか。この問いに真っ向から答えてくれたのは、キリスト教ではなくフェミニズムの思想だった。ありのままの私を自己受容できたのも、女性たちが紡いできた言葉があったからこそのことである。変わらなければならないのは私ではなく、社会の側なのだ。当たり前とされてきたことを疑うことから始めようと、背中を押してくれたのは女性たちだった。

再び呼び戻された教会

離れていた教会に呼び戻される一つのきっかけがあった。キリスト教とはもはや無縁であると決め込んできたが、そうでもなかったのだと痛感した出来事でもある。

ある友人が、生と死の淵にあったとき、私から何を語りかけてもまったく意味をなさず、何ら為す術を見出すことができなかった。貧困、依存症などさまざまな問題を抱えていた彼は、自死しようとした。目の前で「生きていてもしようがない」という彼に、私にできたのは、もはや聖書を差し出すことと、一緒に教会に行くことぐらいだった。あれほど反発してきた教会になぜまたと思われるだろうが、その人にとって、もっとも必要なのは愛のメッセージであると考えた末の苦肉の策だった。

よくよく考えてみると、私自身、礼拝にまともに出席したことなどほとんどなかった。反発する一方その実、欲していたということなのだろう。再び訪れた教会は、単に自宅から一番近くて便が良いというに過ぎなかったが、説教を通して語られた神の言葉は、間違いなく私に働きかけ、確信的に私を揺さぶった。折しもオバマ大統領が広島訪問を実現する時期とも重なり、やや安直に聞こえるかもしれないが和解に至らせるための巧みな仕掛けが、あらかじめ用意されていたのではないかとさえ感じられた。

しばらくして洗礼を受けたいと申し出た。その際、最も懸念したのは、やはり自分が同性愛者であるということだった。10代のときに経験した悪夢の再来があるのだとしたら、それは避けたかった。隠し通せば同性愛者であるとは見た目だけでは分からない。けれども、神にすべてゆだねるというのは、包み隠すことなく私を知ってもらうことから始まるのではないかと思い直した。それに同性愛者としてプライドを持って生きているのだから、もし否定的なことを言われても動じないと堅く決めていた。そこで、思い切って牧師に告白したのである。牧師への二度目のカミングアウトだった。それから程なくして、一昨年のクリスマスに洗礼を受けた。

二度目のカミングアウト後に、何があったか記しておきたい。結論から言うと、10代のころのようなことにはならなかった。告白した後、牧師は「よくここまでがんばってきたね」と語りかけてくれた。そのひと言で張り詰めた糸が切れ、途端に涙がこぼれ落ちた。聖書の解釈については、ただ一つの正しい読み方があるわけでもなく、さまざまな読み方があり得るのだということも示してくれた。

それ以後、私の中に依然残っていたキリスト教に対するある種のわだかまりは、これを機に徐々になくなっていったような気がする。さらに言うと、教会の中に「アライ(ally)」がいたことも安心を与えてくれた。アライとは非当事者ではあるものの、性的少数者を理解し支援する人のことを指す。その人がインターネット上で肯定的なメッセージを発信していたことを知り、この教会であれば、通い続けられそうだと素直に感じた。

私の居場所は確かにあった

私は牧師が同性愛者を「認める」「認めない」といった狭い次元に拘泥し続けていたことに気づいた。受洗を申し出た際に、牧師がどんな言葉で応じるかというのは確かに重要である。実際には、極めてラディカルな応答で面喰い、これが導きというものかと感じたものだ。しかし、仮に牧師から同性愛者は認められないと言われたとしても、また別の形で信仰のあり方を模索していたような気がする。

言い換えると、私は神ではなく、人を中心に据えてきたに過ぎないと気づいたのだ。それからというもの、礼拝の中で主を知り、さらにはクィア神学などの学びを深めていくうちに、キリスト教の中にも私の居場所があるということを次第に理解していった。それ以前に同性愛者であると公にしている牧師を知ってはいたが、信仰がなかったときには、注目していなかった。ずっと前から、ここにも居場所があるのだと発信し続けてくれていたことに、今では心から感謝している。

受洗の前提となった試問の様子についても触れておきたい。牧師には同性愛者であると話してあったが、役員にはまったく話していなかったため、試問の場で一体どんな反応があるだろうと一抹の不安を抱いていた。しかし、信仰告白を終えてみると、長老らの反応は否定的でなかった。そこでようやく安堵したことをよく覚えている。

それから教会員になって以降、特に自分の口から同性愛者であることを教会の中では公にしていない。個別にカミングアウトする必要性も感じなかったし、もしセクシュアリティの話題が出れば、その都度話していけばよいと思った。

その後、同じ教派の青年の集まりに参加するようになり、ある委員会のニュースレターに自分の思いを綴る良い機会をいただいたので、そこで私が同性愛者であることを公にした。すぐに反応はなかったものの、しばらくしてから「私はパンセクシュアルだ」とか「ゲイ寄りのバイだ」と打ち明けてくれる青年が現れた。私だけではないと予想はしていたが、教会の中にも性的少数者は間違いなく存在することがわかり、勇気づけられた。

性的少数者のキリスト者として

受洗してからというもの、クリスチャンホームでFtM(トランスジェンダー)、牧師の息子でゲイなど、性的少数者でキリスト者というさまざまな人たちに出会ってきた。私と決定的に違うのは、ほぼ生まれたときからクリスチャンに囲まれた環境だったということだ。私にはある意味では、逃げ場があった。それはフェミニズムであったり、離れていた時間であったりするだろう。逃げ場なく過ごしてきた人たちは、二重の生きがたさのうちにあったのだと気づかされる。私にできるのは、キリスト教の内部で仲間と共に生き、またそれに連なる幅広い社会課題に対し積極的に関わっていくことでしかないと考えている。人はみな弱さのうちにあって、お互いにお互いを必要としている。

けれども、他者と共存関係を築くというのは、そう容易いことではないのも事実だろう。どんなに異なる他者であっても、いまそこにいて、同じとき・空間を生きている。私とあなたをつなぐもの、分かつものは一体何だろうか。

「みんな違って、みんな良い」と多様性を単に称揚するのも、あまりに短絡だ。ある一群の多様性を強調すれば、埋没していくもう一群の弱者がいることを忘れてはならない。私やあなたの輪郭をかたち作るのは、否が応にも私ではない誰かとの交わりを通してなのであり、他者との接続可能性を模索するとき、仲保者としての主の存在を思い起こさざるを得ない。

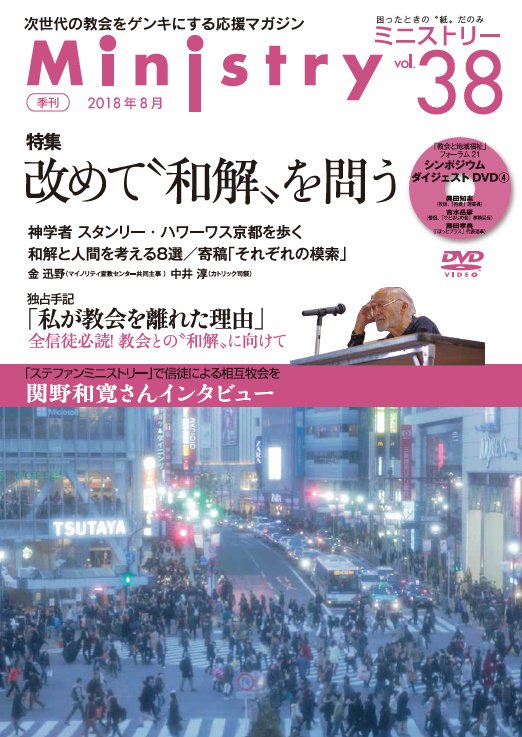

私が教会を離れた理由 ブラック企業のパワハラと同じ構造 特集「改めて〝和解〟を問う」番外編 Ministry 2018年夏・第38号