小説を読む時、わたしたちは同じような経験をする。まず、読み始める時にはすでに、終わりがあることを知っている。一冊の本を手にした時の満足感の一つは、その本には確実に終わりがあることを知っていることである。読み進んでいくうちに、わたしたちはしばしば困惑し、はらはらし、通常は期待が裏切られ、しばしば登場人物の評価を誤解してしまうこともある。でも、わたしたちが理解できず、納得もできず、満足できなくても、普通は読書を止めたりはしない。わたしたちは、たとえそれを体験していない時でも、意味や関連性やデザインを想定する。わたしたちが確信していることは、小説の最後で、一連の意味を示すことが出来ることである。その物語が恣意(しい)的に終わるのではなく、納得のいく終わり方をすると信じている。混沌とした紀元一世紀との一体感を再認識させることが聖ヨハネの牧会者としての召命であった。ざわざわとした社会の中、善と悪の識別が混同する中、祝福と呪いの中、安らぎと葛藤の中で、聖ヨハネはパターンと設計を判別している。彼は世のリズムを聞いている。聖ヨハネは配置とバランスを見出している。圧倒的な勢いで迫る「終わりの感覚」を伝えている。(フランク・カーモード著『終わりの感覚 ― 虚構理論の研究』国文社、1991年参照)わたしたちはただ単に終点を目指しているのではなく、目的があり達成される目標を目指して進んでいるのである。当事者が神の中に身を置きながら、何か善い計画に携わっている確信を得る書き方で、聖ヨハネは終わりの感覚を説明している。

そうだ、わたしは向かっている。直ぐにそちらに行くだろう。支払い総額を記した明細書を、わたしが持ってそちらに行く。全ての人々の人生をかけた働きに見合った金額が、ここに記されている。わたしがそれを全部支払おう。わたしが「AからZ」である。最初であり、最後である。初めであり終わりである。

―― ヨハネの黙示録22章12~13節

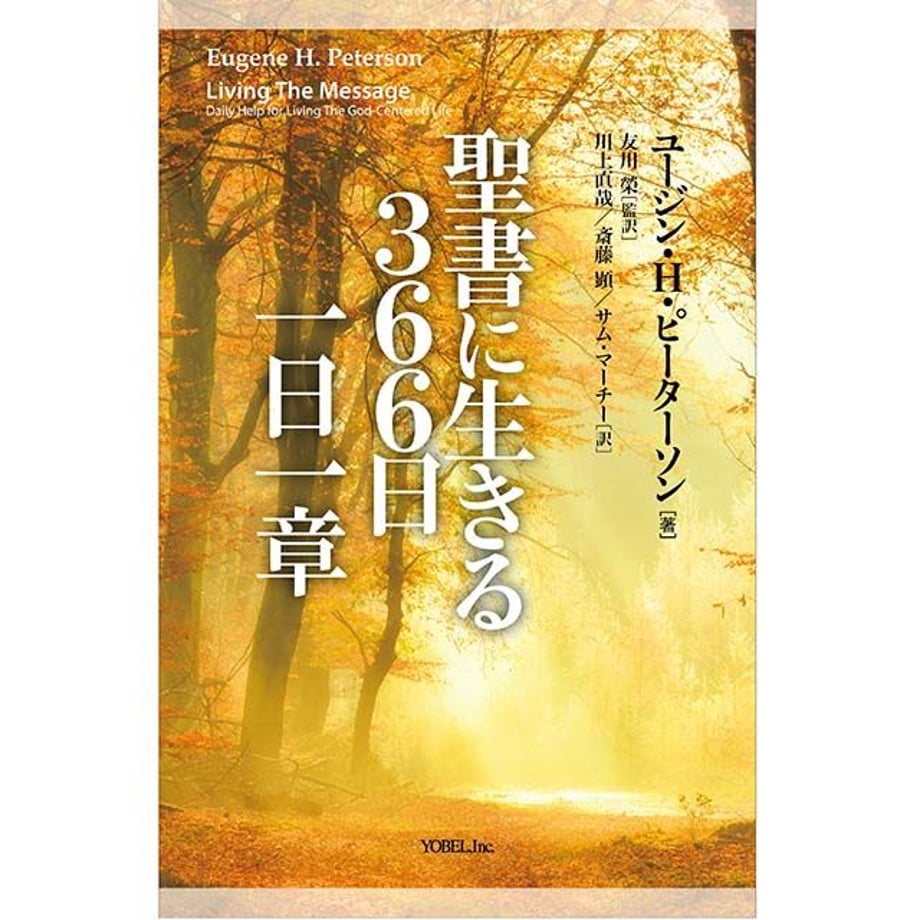

出典:ユージン・H.ピーターソン『聖書に生きる366日 一日一章』(ヨベル)

出典:ユージン・H.ピーターソン『聖書に生きる366日 一日一章』(ヨベル)