14歳の少年が戦争の気配を憂う、1912年に書かれた作文。その朗読から映画『ハイゼ家 百年』は幕を開ける。少年は本作監督トーマス・ハイゼ=写真右=の祖父であり、映画はこうしてハイゼ家の一族が残した膨大な書簡や写真群を渉猟し始める。第一次世界大戦が勃発する1914年、ナチスが台頭する30年代、第二次大戦を経て東ドイツ(ドイツ民主共和国)の成立へ至る40年代。読みあげられる手紙の文言は、無論21世紀を生きる私たちなど念頭になく、大切に想うただ一人へ宛てられた切実な言葉だけがもつ〝生〟の熱さと手触りに充ちている。

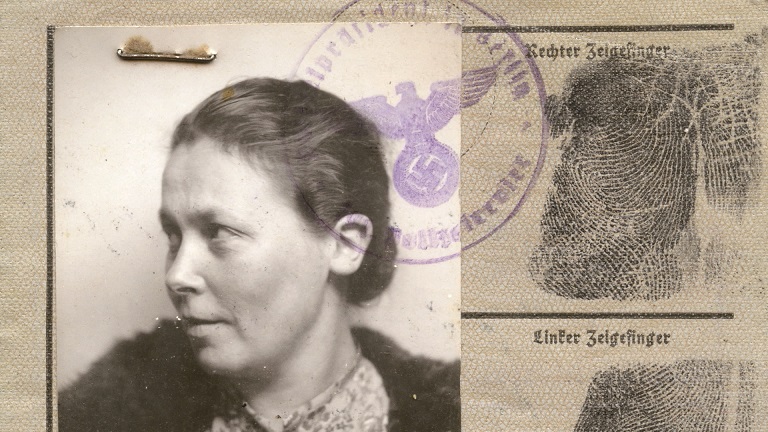

祖母のユダヤ人家族がウィーンから強制収容所へ移送されるまでの、ベルリンに住む祖父母との交信。東西ドイツ分断という大状況が進行する下での、父と母の愛情の軌跡。そして始まる東ドイツ秘密警察による監視下の日々。これらを貫く主題として、「Heimat(ハイマート≒故郷)」をめぐる問いかけが次第に前景化する。一方で、朗読される手紙や日記に並走する当時の写真・資料群とは別に、ハイゼ監督は現代の映像をしばしば挟み込む。映像の多くは移動する列車や貨車、線路を含む街や田園風景から構成される。

移送され、分断され、監視される一人称の〝私(私たち)〟をくるみ抱く「ハイマート」。その語がもつ不可視の輪郭を、百年前の勇ましき祖父や、半世紀前の奔放な母などその時代時代を生き切った人々のモノクロ写真と、走行音や風音だけを響かせる現代の映像とのコントラストが際立たせる。映り込む線路の先がどこへ通じるのかは知らされない。それは豊かな未来かもしれないし、単にありふれた郊外かもしれない。絶滅収容所でさえあり得る。

“Wozu denn über diese Leute einen Film?”

1955年東ベルリン生まれのトーマス・ハイゼは、戦後ドイツ映画の系譜としてはヘルツォークやファスビンダーからヴェンダースへ至る旧西ドイツに華開いたニュー・ジャーマン・シネマと、新作『水を抱く女』が日本公開中のペッツォルトやシャーネレクなど思春期にベルリンの壁崩壊を経験した新ベルリン派との、ちょうど谷間世代にあたる。それはつまり、駆け出しから中堅へ至る映画監督としての前半生を、社会主義圏の検閲体制下で過ごしたことを意味する。

ブレることのない個人の観察に基づく独白と、背景とする大文字の歴史とが拮抗する点は『ハイゼ家 百年』の白眉であり、これを可能としたのは言うまでもなく〝血〟のつながりだ。ドイツ・ロマン主義にルーツをもち、ドイツ国民意識の形成とも不可分なゆえに近年台頭する極右思想とも結びつきやすい「ハイマート」の語がはらむ揺らぎに、個別の寿命を超えて継承されゆく血縁という軸を対置する。

“Material”

日本ではこの4月に初上映されたトーマス・ハイゼの映画大学在籍時に撮られた野心作『一体何故この連中の映画を作るのか?』(1980)や、役所窓口の人間模様を活写する初期作『家』(1984)、警官たちがレンズの前で素の喜怒哀楽を露わにする『人民警察』(1985)などはいずれも、1990年のドイツ再統一まで母国東ドイツにおいて上映禁止とされていた。

ソ連そのものが健在である1980年代の前半に、東ドイツの体制崩壊が近いことを予感する人間など内外を問わず皆無であった。1989年の壁崩壊を誰も想像だにしない状況下で、母国がつづく限り上映禁止であり続けるだろう作品を、ハイゼ監督は撮り続けた。ある日を境に、それら知られざる作品群が唐突に日の目を見る。日本ではこれまでほとんど無名の存在であったが、反骨の作品系譜そのものがもはや奇跡というしかない。

そうして『ハイゼ家 百年』の、世紀をまたぐ定点観察から浮かびあがる「ハイマート≒故郷」の固有名を突き抜けた奥行きと鋭い映像美のうちに、母国の消失を伴う変容にも打ち克ったトーマス・ハイゼの誇りは息づく。(ライター 藤本徹)

『ハイゼ家 百年』 “Heimat ist ein Raum aus Zeit” “Heimat Is a Space in Time”

公式サイト:https://www.sunny-film.com/100years

4月24日(土)よりシアター・イメージフォーラム他全国劇場ロードショー。

本稿筆者によるトーマス・ハイゼ作品群をめぐる連続ツイート:

『ハイゼ家 百年』

旧東独出身トーマス・ハイゼ監督一族の、膨大な手紙や写真群。

戦争の世を憂う祖父14歳時の作文、強制収容所から届く父の手紙、奔放な母の足跡、秘密警察との交接。

世紀をまたぐ定点観察から浮かび上がる“Heimat(≒故郷)”の固有名を突き抜けた奥行きと、鋭い映像美に息を呑む。 pic.twitter.com/bQhQMnKR3g

— pherim⚓ (@pherim) April 5, 2021

『水を抱く女』

裏切った男の命を奪う水の精霊ウンディーネと同じ名をもつ史学者の愛。街の歴史と湖の底の闇。

ドイツ映画を牽引するペッツォルトが、神話を下地に現代ベルリンを撮るとこうなるのかと驚く。全編にバッハ充溢。色調の抑えられた万華鏡を内に宿す、精巧なドイツ製玉手箱を覗きみた感。 pic.twitter.com/ZqY17oZvqb

— pherim⚓ (@pherim) April 11, 2021