作家の下田ひとみさんは、生まれ育った鳥取市にある西日本福音ルーテル教会・鳥取福音ルーテル教会に21歳の時から通い始め、翌年、洗礼を受けました。その教会を牧会していたのがこの連載エッセイの主人公、杉谷秘伯(やすのり)牧師です。自分をキリスト教信仰に導いてくれた恩師の姿と歩みは、誰しも大きな信仰の遺産を心に刻みつけます。今日から毎日、連載するエッセイ(全16回)を通して、私たちも、恩師を通して信仰を与えてくださった神さまに感謝をささげられたらと思います。(本文イラスト:やましたまなぶ)

1 広告裏の説教

「先生、先生、信号が赤ですよ。先生」

「ああ、そうだったかな。赤だったかな」

のんびりとした先生の返事がかえってくる頃には、車は十字路を渡って向こうに行き着いている。時々、杉谷先生はこんな具合だった。

「先生の車に乗ったら、命がいくつあっても足らんで」

「この間もなあ、倉吉の帰り道、桜の花が綺麗(きれい)だって見とれとったら、前を見るのを忘れて運転しとんさったんだって」

私たちは呆(あき)れて、互いに顔を見合わせる。

「こわいなあ。ようそれで事故を起こしんさらんもんだ」

「ほんになあ」

「それだけは不思議だなあ。あれほどしょっちゅう危なっかしい運転をしとんさるのに、いっぺんも事故は起こしんさらんもんなあ」

人々は、「そうだが」とか、「ほんとに」と、口々に同意の言葉をつぶやく。

「やっぱり守られとんさるんだなあ」

誰かが締めくくるようにそういった。私たちは静まり、頷(うなず)いて、しばらくその言葉の意味をかみしめてみる。

私たちが通っている鳥取福音ルーテル教会の牧師、杉谷秘伯先生は、当時50代半ば。平家の落人村の出身というのも頷ける、長身痩躯(そうく)で品位のある容貌の持ち主だった。

若い頃の写真を見たことがあるが、愁いのある美青年で、年配の婦人たちは、往年の映画スター「佐田啓二」に似ている、とささやき合ったものである。

もの静かで、落ち着いていて、上品で、どこに出しても恥ずかしくないとはこの先生のためにある言葉かと、私たちは先生を自慢に思っていた。しかし……。

暑い夏の日曜日の、もうじきお昼になろうとしている時刻に、先生の声が聞こえている。それは礼拝の説教だった。

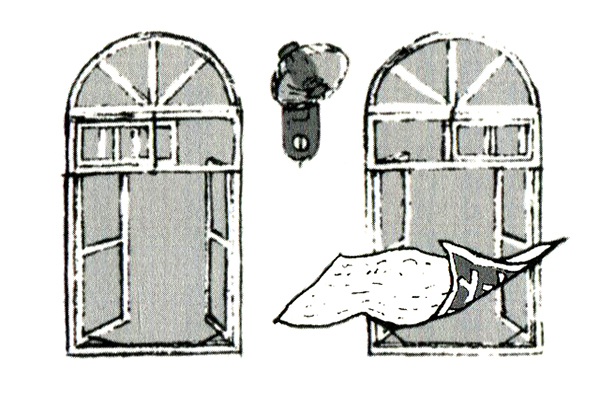

延々ともう40分も続いている。クーラーのない教会堂は、窓を開けていても蒸し風呂の暑さだ。汗がしたたり落ちて目にしみる。

「こうして神様は……」

先生は説教の下書きを新聞の折り込み広告の裏に書いていた。そこまではいいのだが、時々それを礼拝の講壇の上にまで持ち込んだ。先生がペラリと広告をめくると、それは座って説教を聞いている私たちからもよく見えた。夏などどうかすると扇風機の風で、ひらりと下に舞い落ちたりする。

「先生、あれはどうも……」

役員の代表がある日、意を決して先生にいった。

「何とかなりませんでしょうか。未信者の手前ということもありますし……」

「いやあ。どうもわしはあの広告の紙、もったいなくてなあ」

先生は、下がり気味の太い眉をもっと下げて、すまなそうに答える。

「そこを何とか。せめてレポート用紙に書くとか何とか、お願いできませんでしょうか」

「すみませんなあ」

それなのに今日も先生は、講壇の上から広告の紙をちらつかせているのだ。

「えー……」

いつものことだが先生は、次の言葉がなかなか出てこない。

今度こそは大丈夫かと思うと、急に咳(せき)払いをしたり、放心したような目をして、広告の紙をむやみにめくったりしている。

蝉(せみ)がせわしく鳴いている。窓の外では、真上にきた太陽が地を焼いていた。会堂の空気は手で触れられるかと思うほどにこもっている。暑さと息苦しさは限界に達してきたようだった。

ある人は、前に座っている人の白髪の数をかぞえてひたすら気をまぎらわしている。昼ご飯の支度のことを考えながら、気もそぞろに座っている人もいた。誰も何もいわないが、思いは一つだった。説教はまだ終わらないのだろうか。

近くにある市役所の、正午を告げるサイレンが聞こえてきた。先生は講壇に置いた腕時計に目をやり、あわてて説教を終わる。

だいたいがこんな調子だった。

ある時、その年にきたばかりの勇ましい女性宣教師が先生に抗議に行った。

「説教は短く、同じ言葉を繰り返さないように」

その時、先生は神妙な顔をして、「わかりました」と答えた、と私たちは聞いた。

けれど何も変わらなかった。

「いやー、今日こそ短くしよう、今度こそここで切り上げようと思うんだが。話していると、あれも言っておかんといけん、これも話しておかんといけんと、つぎつぎ話すことがあってなあ」

和歌山生まれの先生は、紀州訛(なま)りが抜けきらず、ここ鳥取弁も混じり合って独特な口調になっていた。(つづく)