政治学で有名な先生の講義に出席した時、そこで行われた数十秒のやり取りが今でも忘れられない。先生はこのように僕たちへ問いかけた。

「戦後と言われてどんなイメージを思い浮かべますか?」

多くの人たちは「闇市」「焼け野原」と答えた。すると先生は別の質問を投げかけた。

「では、戦後はいつ終わりましたか?」

すると学生たちはみんな黙ってしまった。なぜなら多くの人が歴史と言えば「教科書に出てくる一場面ぐらい」という理解で止まっていたからだ。そうではなく、1000年前も10秒前も同じ「過去」であり、その積み重ねが「今」という瞬間を形作っているのだ。

戦後とは過去の遺物なのか? 今この世界とは何の関わりもないものなのか? 僕の中で疑問と反省が同時に湧き上がる。先生は「過去と今は決して断絶できない、むしろつながった一つの世界であることを覚えていてくださいね。じゃないと人は、また過ちを繰り返します」と少し微笑みながら語り、講義は終わった。

なぜ僕たちは歴史を学ぶのか。数年前からレキジョ(歴史女子)という言葉も流行るなど教養として日本史や世界史に触れることがブームとなっている。しかし、過去を知る営みは単なる知的な好奇心以上に、それらを通して反省と考察を得て、今へ活かすことに本質がある。つまり歴史は今この瞬間も呼吸をしていて、今日の僕たちに人間の現実と歩むべき方向性を物語っているのだ。

さてどうしてこんな難しい話をしているのかと言うと、今年(2024年)はバルメン宣言が起草(書き起こ)されてからちょうど90年目の節目にあたるからだ。バルメン宣言とは1934年5月29日から31日にかけて開催された「ドイツ福音主義教会第一回告白会議」にて、ヒトラーとナチス(ヒトラーが党首を務めた当時のドイツの与党)に対する教会の抵抗から生まれた「混乱の時代こそ世界と人々はキリストを見つめるべきである」と語った二つの条文と六つのテーゼ(綱領)から成る信仰告白である。それはただ机の上で綺麗事を並べて作られたのではなく、混乱と破滅の只中、明日の我が身の保証もない中で紡ぎ出された信仰の一つの結晶でもある。

ドイツ抵抗記念館(ベルリン)に掲載されているボンヘッファーとバルト

今から90~100年前のドイツ、それはヒトラーの支配下の隆盛期であった。「支配」というと「怖い」や「強権的」と言ったイメージがぼんやり浮かぶかもしれないが、当時は具体的に「目に見える文化」から「目に見えない精神」までの全てが国家から強制されていた。例えば典型的なものとしては「ナチス式敬礼」が挙げられるだろう。腕は斜め45度、指先までピンっと張るあのポーズはヒトラーへの忠誠を誓うジェスチャーとして全ての国民に強いられていた。なお現在ドイツでこの敬礼を公共の場所で行うと逮捕される。僕も数年前ドイツへ留学した際、質問に答えようと思わず勢いで前屈みになりピンッと手を伸ばして挙手をしたら先生からめちゃくちゃ怒られた(その代わりドイツでは人差し指だけを掲げる数字の1の形が挙手となっている)。

ヒトラーの影響は教会にもすぐ到達した。ナチスは「帝国教会」という教会を統括する巨大な団体を組織し、彼らの思想に同意できない教会・牧師は最悪の場合職を失うという事態が発生した。意外なことに見えるが当時の牧師たちはこれにほとんど反対しなかった。ある教会の記録では説教壇の周りにハーケンクロイツ(ナチスのシンボル)の旗が飾られ「これはドイツの希望の象徴となりました。この象徴を侮辱する者は祖国を侮辱することになります」と語った牧師の説教が残されている。

第一次世界大戦(1914~18年)で敗戦したドイツは混乱状態にあった。賠償金として1320億マルク(約200兆円)の支払いが命令され国民の生活は疲弊。また食糧不足の影響も大きく受け、例えば喫茶店のコーヒーは一杯5000マルク(約42万円)にまで跳ね上がった。この状況下でドイツ国民が求めたものは「今すぐにでも国に変化をもたらす強力なリーダー」であった。その最中、画家になる夢を挫折し、激しい政治活動で徐々に名前が知れ渡っていたヒトラーが注目を集めることとなった。

ヒトラーは1923年に中央政府を転覆させようと試みた罪で逮捕されていたものの、出所後は敗戦で暗雲立ち込めるドイツ国民の心を鼓舞する政策を数多く打ち立てた。例えばドイツ人こそが高潔な民族(アーリア人種)であり、それ以外(非アーリア人種。特にユダヤ人を指していた)は能力・血筋共に劣る存在として当時公職に就くことを禁じる法案が可決された。他にも障がい者とされる人々が合法的に殺害することが許可されたり、国家に反対する態度を示す人がいれば即座に強制収容所へと送ることが可能となった。

何よりこれらは多くの人々に歓迎され、ドイツが復活するならばともはやヒトラー個人としてもドイツ国家全体としても、この勢いを止めることはできなかった。

かつて敗戦から立ち上がろうとしていた国が、今や恐怖により人々と他国を征服しようとしていた。ドイツ国民自身は困窮や苦難からの救いを求めていただろう。しかし時が過ぎ、もはや救いが何かも分からぬまま、ただヒトラーに明日を託していたのだった。

ふと冷静に当時のドイツと、そして今の社会を眺めてみたい。人々は社会の動きが慌ただしくなる時、もっと言えば私たちの明日の生活の雲行きが怪しくなる瞬間、それに流されまいと確固たる拠り所を見つけようとする。それ自体は人間に備わっている防衛反応なのだと思う。だが私たちはその直感にだけ頼って肝心の「何が真の拠り所となるのか」という根本的な問題はあまり考えていないのかもしれない。いや、時代がそれを考える余裕を与えないのだと思う。

バルメン宣言はその混乱の只中で誕生した。宣言の中の第一テーゼを見てみたい。これは単に抵抗するための言葉を書き殴ったものではなく「いつの時代においてもキリストはどのような存在か」という究極的な視座を兼ね備えた、当時の神学的営みの最高到達地点の一つとも言えるだろう。

聖書において我々に証しされているイエス・キリストは、我々が聞くべき、また我々が生と死において信頼し服従すべき神の唯一の御言葉である。

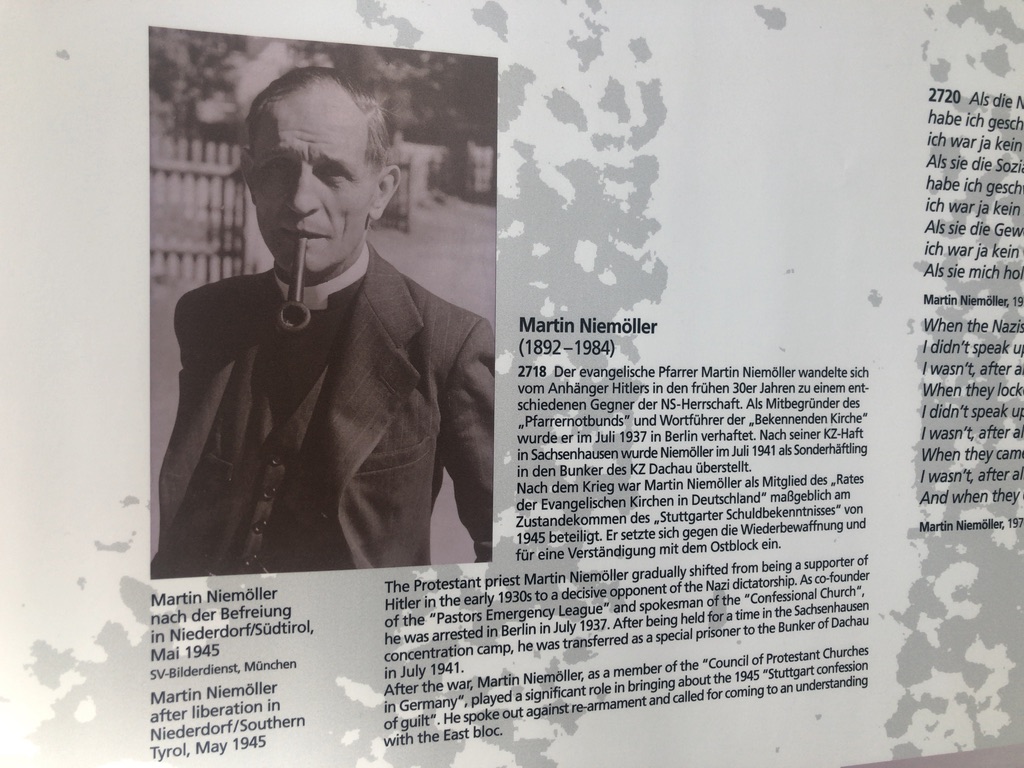

ダッハウ強制収容所内に掲載されているニーメラのパネル

ここでバルメン宣言は「変わりゆく時代に、変わらないものは何か」とすべての人々に問いかけた。命ある人間の思考や営みには限界がある。限界とは「普遍性(すべてのものに通じる性質)を持ち得ない」という意味だ。当然ながら私たちはある限定的な時代を生きているに過ぎず、見る景色も聞く言葉も、所属するその社会で発生している一過性のものに過ぎない。しかし人はそれに気づくことができない。苦難の時ほど視野が狭くなり「これさえあれば」と希望ならぬものに希望を抱く。実際ヒトラーの言説も当時では支持しない者が異質であるとされていたが、敗戦からわずか数年でそれは「20世紀最大の汚点」とまで言われた。

だからこそバルメン宣言では「私たちが絶対的に、そして最後的に信頼すべきはこの世界を創造し、人間の限界である死を超えた、どの時代においても変わらない神とその神の言葉である」と堂々と語ったのだ。

今でこそ評価されているバルメン宣言であるが、当時これを支持する牧師のほとんどはやはり職を失った。起草の第一人者であるカール・バルト牧師は1934年にヒトラーへの忠誠宣言を拒否し、ドイツのボン大学から退職命令。同じく起草に関わったマルティン・ニーメラ牧師は1937年に逮捕されその後強制収容所へと送られた。

何も大々的に発表しなくても、少し妥協して、目立たないように活動すればそこまでの被害に合わなかっただろう。しかし人間には絶対的に譲れないものや、それを認めれば人が人として生きながらも殺されている状態に陥るということがある。彼らはどのような場面に出会そうともキリストこそが人類が見るべき唯一の救い主であると主張することをやめなかった。人の魂に関わる問題は歴史上、このような人々によって支えられてきた。

そして彼らの次に矢面に立ったのがボンヘッファーであった。実はバルメン宣言が起草された時、ボンヘッファーはイギリスで牧師をしており直接の関わりはなかった(宣言については把握していた)。しかしヒトラーが首相となった(1933年1月30日)直後の礼拝で「私たちは教会において唯一の祭壇しか持っておりません。これはいと高き者(イエス・キリスト ※筆者注)の祭壇であります」と説教し、ヒトラーに抵抗する牧師がドイツから散らされていくさなかの1935年に敢えてドイツへ帰国してナチスへの抵抗運動を展開していた「告白教会」が設立したフィンケンバルデ牧師研修所で国家から閉校命令が出るまで教壇に立ち続けた。

彼もまた多くの人から見れば異国のイギリスで安定した生活があったのにという声を聞くし、実際多くの人に止められていた。しかし彼は自分の命以上に、自分のために命をかけてくださった存在(イエス・キリスト)のために立ち上がらざるを得なかったのだ。その時彼が拠り所にしていたのは自分の知識や社会の動向ではなく、イエス・キリストただ一人であった。

最後にボンヘッファーが晩年に獄中から書き送ったある言葉を見たい。彼はヒトラーへの抵抗運動から最終的には収容所に送られ、そこで処刑された。

神が約束され・成就されることが何であるかを認識するためには、僕たちは繰り返し、極めて長く・極めて冷静に、イエスの生涯と言葉と行為と苦難と死に沈潜しなければならない。(α)

彼はその生涯の終わりまでこれに希望を抱いていた。すなわち目の前の現実がどれほど過酷になろうともイエス・キリストの生涯と言葉に沈潜(深く沈み込む)していたのである。キリストこそが人々の(そして僕たちの)ために肉を取り、罪の罰を受けて苦しみ、死して蘇り、今日も神との間に立ち続けている。十字架こそあらゆる窮乏の時にも誰一人の手も離さない、悪魔と滅びから永遠に救い出した事実であり、それこそが僕たちを慰める。(β)

キリストとは時代によって移り変わる宗教的なシンボルではなく、時代を超えこの瞬間も人々と共に生きる存在だ。たとえ息絶えそうな局面に追い込まれたとしても、そこにこそ神の息吹を吹きかけ、明日生きる希望を与える救い主である。

抵抗者たちの信仰がそう今も僕たちに語りかける。

過去が今をつくる。そして今が未来をつくる。時の流れに断絶はない。そして目の前の景色は刻一刻と変わり、もうすでに希望ならざるものを希望とする世界になっているかもしれない。しかしその中において、今日も神の言葉に生きる人が現れることをキリストは願っているだろう。

【参考文献】

朝岡 勝『「バルメン宣言」を読む:告白に生きる信仰』(いのちのことば社、2018年)

河島幸夫『戦争と教会 : ナチズムとキリスト教』(いのちのことはば社、2015年)

雨宮栄一『ドイツ教会闘争の展開』(日本基督教団出版局、1980年)

α)D.ボンヘッファー、倉松功・森平太訳『抵抗と信従』(新教出版社、1972年)

β)同上、森野善右衛門訳『現代信仰問答』(新教出版社、2012年)

ふくしま・しんたろう 牧師を志す伝道師。大阪生まれ。研究テーマはボンヘッファーで、2020年に「D・ボンヘッファーによる『服従』思想について––その起点と神学をめぐって」で優秀卒業研究賞。またこれまで屋外学童や刑務所クリスマス礼拝などの運営に携わる。同志社大学神学部で学んだ弟とともに、教団・教派の垣根を超えたエキュメニカル運動と社会で生きづらさを覚える人たちへの支援について日夜議論している。将来の夢は学童期の子どもたちへの支援と、ドイツの教会での牧師。趣味はヴァイオリン演奏とアイドル(つばきファクトリー)の応援。

【Web連載】「14歳からのボンヘッファー 」(14) 春は憂鬱な香り 福島慎太郎 2024年4月10日 – キリスト新聞社ホームページ (kirishin.com)